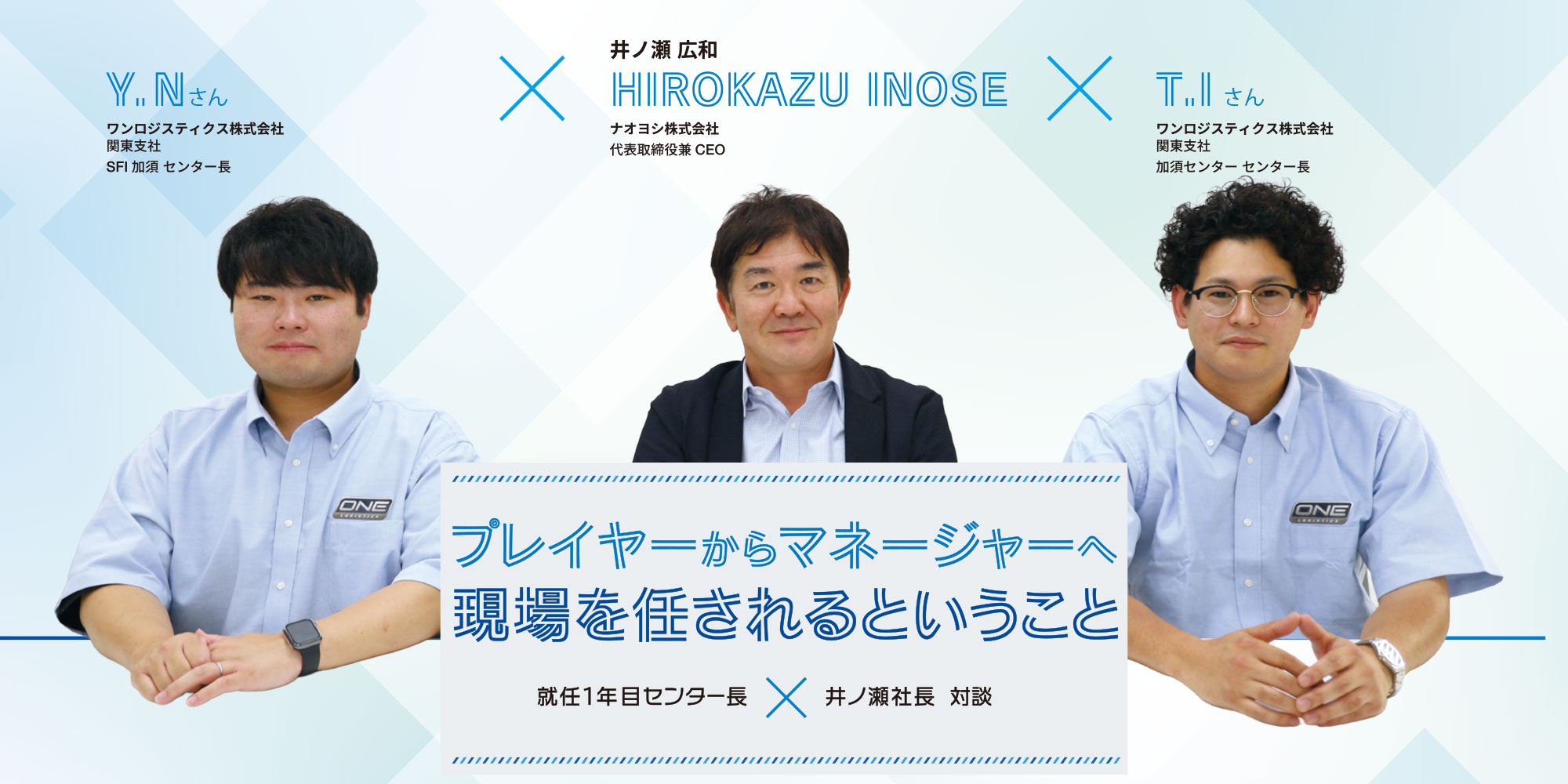

プレイヤーからマネージャーへ

現場を任されるということ

就任1年目センター長×井ノ瀬社長 対談

#自己実現 #共創 #環境 #ナオヨシ #ワンロジ

2025年7月

現場の中心として働いてきたプレイヤーから、

今度はチームをまとめる立場へ。

任されることの喜びと同時に、自分に務まるのかという不安。

どうすれば現場の信頼を得られるのか。

戸惑い、悩み、模索するなかで、井ノ瀬社長との対話を通して見えてきた「管理職としてのあり方」とは。

伝えたいことが伝わらない――マネジメントの壁

T.Iさん

センター長のお話をいただいた時、率直に言って、自信があるとは言えませんでした。もちろん嬉しさもありましたが、それ以上に自分に務まるのか、という不安の方が大きかったです。今、特に苦労しているのがコミュニケーションです。対面で伝えたつもりでも、伝わっていないと感じることが多くて…。社長は、どういう工夫で言葉をグループ会社それぞれに伝えているのでしょうか?

Y.Nさん

僕も似ています。これまでリーダーのようなポジションに立った経験がなかったので、自分に務まるのか、不安しかありませんでした。現場のこともまだ完全にわかっているとはいえない段階でしたし、プレイヤーとして現場の業務には真剣に取り組んできたつもりですが、その経験をどうマネジメントに活かせるか、いまはまさに手探り状態です。

井ノ瀬社長

「バタフライ・エフェクト」という言葉を聞いたことがありますか?北京で蝶が羽ばたくと、巡り巡ってニューヨークで嵐を起こす、という理論です。つまり、自分が発したひと言がどう伝わって、どんな影響を及ぼすかを常に意識することが大切なんです。私はなるべくポジティブなメッセージを、具体的に伝えるようにしています。たとえば改善点なら数字で伝える、衛生面など数字で置き換えられない場合は、具体的な行動レベルで示す、といった具合です。抽象的な表現やフィーリングだと、伝言ゲームのようにどんどんズレていくからね。

センターの未来を描く

井ノ瀬社長

管理職の役割は、会社の未来を見ることです。私は5年後を、本部長は1年後を見て動く。そしてセンター長なら、半年後のセンターを具体的に思い描いて、チームに示していくことが大切。お二人は、半年後にどんなセンターを目指していきたいですか?

T.Iさん

今は出荷ミスや在庫不良を減らすことに注力しています。そのために、棚卸の精度を高めていくことが課題です。ただ作業指示を出すだけでなく、自分の考えを伝え、共感してもらえるように工夫しているところです。

Y.Nさん

私もセンター全体で出荷・入荷ミスの削減に取り組んでいます。作業中も、できるだけ声をかけるようにして、話しやすい雰囲気づくりを意識しています。小さなことですが、そうした積み重ねが信頼される環境につながると思っています。

井ノ瀬社長

誤出荷を減らすセンターを目指すのなら、その目標を数字で可視化して、どうやってそこに到達するかを描いてみるといい。たとえば、誤出荷が発生する時間帯や曜日を分析すれば、原因が見えてくる。改善までの道筋を具体的に描くことで、みんなが「ここは気をつけよう」「レイアウトを変えた方がいいんじゃないか」などと具体的な話し合に進みやすい。話しやすいネタをどれだけ持っているかが、現場でのコミュニケーションの基本なんです。プレイヤーとして優秀な人と、良いマネージャーになる人とでは、求められる力がまったく違うのです。

Y.Nさん

頼みごとをする際に心がけていることを教えてください。

社長は人に仕事を頼むときにどう納得してもらっているのですか? 一方的に伝えてしまうと「やらされてる」と思われてしまいそうで…。

井ノ瀬社長

その仕事の背景と理由を、きちんとセットで伝えることです。人には動く理由が必要なので、「なぜこれをやるのか」「やるとどうなるのか」を丁寧に伝えることが大事です。

現場で働くみんなに、一日を通じて意味のある仕事をしてもらえるよう、導線をつくるのもセンター長の大事な仕事だと思います。

センター長という「役」を演じてみる

井ノ瀬社長

センター長を役職と捉えるのではなく、センター長という役を任されていると捉えてほしい。会社が期待するセンター長、センターのみんなが期待するセンター長、その「役」を演じる。その役をうまく演じた人が次の重要なポジションに就き、また新たに与えられた「役」を演じる(勤める)ことが、社会人としてのキャリアの積み重ねかたです。

T.Iさん

自分がどんなセンター長を演じているか…あまり意識していませんでした。

Y.Nさん

今まで"演じる〟という発想自体がなかったです。常に同じ接し方で、全員に一律の説明しかしていませんでした。

井ノ瀬社長

自分の主観で入ると、みえなくなるので、私には常に「自分を客観的に見ている自分」がいます。これは"メタ認知〟と言われていて、自分が認知していることを認知することです。今でも、あの言い回しをこう言えばもっと伝わったな、とか、あのコミュニケーションが良くなかったから、次から使わないようにしよう、といった反省と修正を繰り返し、次に活かすようにしています。

それと、その場に溶け込めるキャラクターを常に演じて、相手にとって一番わかりすい言葉で伝えるようにしています。役割が上がれば上がるほど、そういう場面が増えてくるので、今からトレーニングをしておくといい。みんなが望むリーダー像、お客さんが望んでいるリーダー像をね。

才を磨き、徳を積む

T.Iさん

社長がおっしゃっていた「半年後を見ろ」という話ですが、私、多分1か月先ぐらいしか見えていないと思います。残業があまり起きないように人員と生産性を管理して、必要なニーズを揃えて、目標設定をたてる。その1ヶ月後の視点でいっぱいいっぱいになっていました。現場の方と作業の意味を共有するうえでも、伝え方の意識ができていなかったと思います。

Y.Nさん

演じる以前に、自分のことを客観的に見れていなかったです。ビジョンも1か月先くらいまでしか持てていなかったので、これからは自分を客観的に見て、まず半年、そして1年先を見られるように、頑張っていきたいと思います。

井ノ瀬社長

リーダーシップには、「才」と「徳」の2つがあります。言えばみんなが従うのが「才」。言わなくてもついてきてくれるのが「徳」です。

「才」だけだと、いつも一〇〇点を出さなきゃいけない。1回でも外せば信頼は一気に落ちる。でも「徳」があれば、外したとしても「一緒に頑張ろう」と支えてくれる人がいる。

「才」だけだと、いつも一〇〇点を出さなきゃいけない。1回でも外せば信頼は一気に落ちる。でも「徳」があれば、外したとしても「一緒に頑張ろう」と支えてくれる人がいる。

T.Iさん

私はどちらかというと「才」寄りですね。上司からロジックを考え、数字で答えを出せ、とたたき込まれてきたので、数字やロジックで物事を判断することが多いです。なので予測が外れたときに申し訳ないと落ち込むこともあります。

井ノ瀬社長

「才」はそこがきつい。常に打率10割を求められる。でも「徳」の人は、打率が2割であったとしても、「仕方がないな、一緒にやろう」と言ってもらえる。

Y.Nさん

わたしは石井さんと真逆で、現場の困りごとを拾って、一つずつ改善してきました。

井ノ瀬社長

自分が「才」寄りだとしたら、「徳」を積む行動をするといいそれに年を重ねるとだんだんと頭の回転も鈍くなるし、体力も落ちてくるから、才能だけじゃ無理になってくるからね。

だから若いうちから徳を積むことを覚えたら、その後の人生はずっと楽になる。勿論、才能があって徳もあるリーダーが理想ですから、それを目指すためにも、自分に足りないほうを意識して育てていくことをぜひやって欲しいです。

自分を見直し、現場と向き合う

T.Iさん

どうしても日々の業務に追われて視野が狭くなり、主観的になりがちでした。でも今日の話で、自分を客観視することの大切さに気づけました。理想的なセンター長は何かを自問自答し続けながら、自分に足りないものを意識していきたいです。徳を積むことも欠けていましたし、自分の在り方を見直していきたいです。

Y.Nさん

「演じる」「伝え方を変える」「言葉を選ぶ」など、これらを組み合わせることで、より良いコミュニケーションができると思いました。明日から、自分の伝え方や接し方を意識して、少しずつ変えてセンターがより良い方向に進むよう、頑張っていきます。。